Eindrucksvoller Dokumentarfilm über die Vertreibung und Deportation der jüdischen Mitbürger im Stadtgebiet von Matthias Sandmann

Die Sarkophage am Schloss Bedburg haben eine turbulente Geschichte.

Johannes Nepomuk, auf der Johannisbrücke. Die Sandsteinfigur wurde 1764 errichtet und war im Laufe der Zeit starker Verwitterung ausgesetzt.

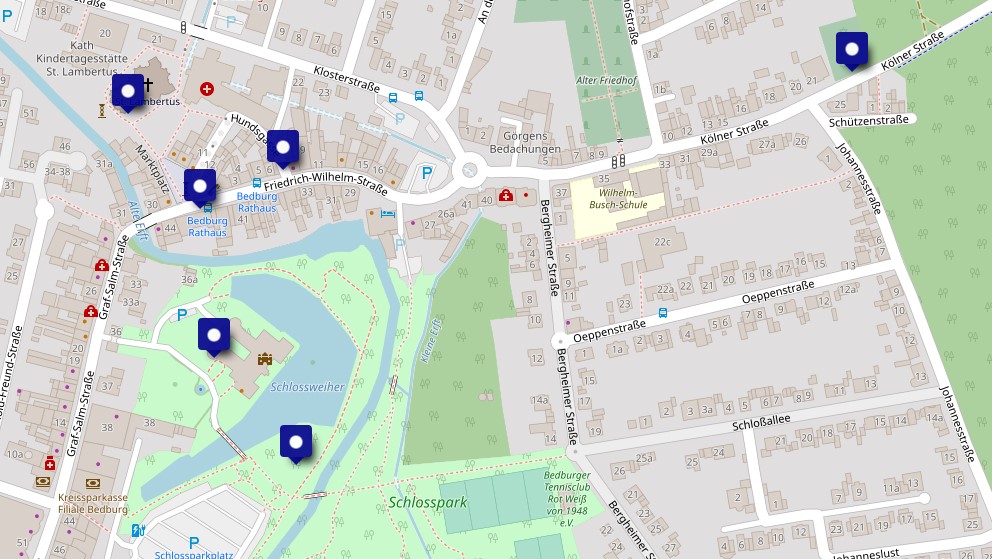

Auf einen Blick sehen Sie die historisch interessanten Objekte und Orte auf der Karte.

Durch Anklicken erhalten Sie kurze Informationen und weiterführende Links...

1959 fand man in einem Rest der Bedburger Stadtmauer eine Urkunde. Sie stelle sich als Kaufvertrag aus dem Jahr 1559 heraus. Nun konnten Spezialisten sie übersetzen.

Das Städtchen Bedburg ist nur ein kleiner Fleck auf der großen Karte. Gut zu erkennen ist der Stadtkern mit Schloss, Markt und Kloster.

Der Raubritter Johann V. von Reifferscheid und Bedburg war ein ganz Besonderer seiner Sippe. Er war ein Mann der Tat, aber auch einer, der sich in alles einmischte und keinem Kampf aus dem Wege ging

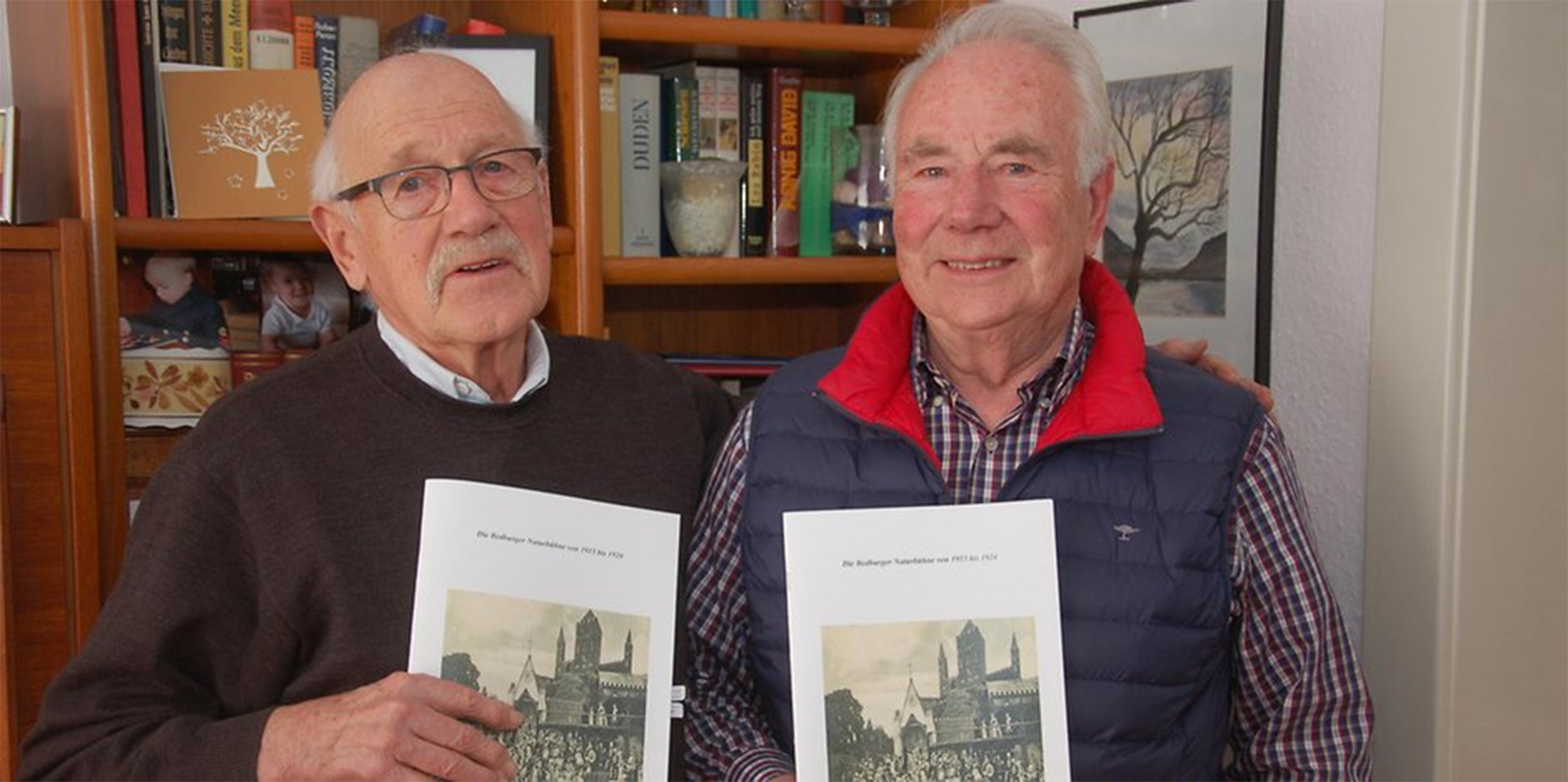

Theateraufführungen in Bedburg? Kaum einer weiß davon. Die Aufführungen der Bedburger Naturbühne waren in der Zeit von 1913 bis 1924. Klassische Theaterstücke wurden vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Sandberg an der Kölner Straße mit großem Engagement von Laien aufgeführt.

Ein Bedburger erzählt über seine Erlebnisse im 2. Weltkrieg.

Durch die Organisation Todt sollte noch 1944 zwischen Bedburg und Glesch ein gewaltiger Bunkerbau unter dem Decknamen „Biber“ entstehen. Der Bunkerbau wurde im Herbst 1944 durch das Vorrücken der amerikanischen Truppen verhindert.

Eine neue Gedenkplatte erinnert an vier im 1. Weltkrieg gefallene jüdische Mitbürger Bedburgs. Initiative der Stadt Bedburg und dem Geschichtsverein.

Die Genealogie der Reifferscheids

aus Bedburger

von 1226 bis 1485

Im Oktober vor 350 Jahren wurde Bedburg von Söldnertruppen erobert und verwüstet.

In der Reformationszeit überschlugen sich auch die Ereignisse in Bedburg. Zwei Grafen stritten sich um das Erbe.

Der Blick in die Graf-Salm-Straße, soll die Menschen, die Nachbarn zeigen, wie der Autor sie erlebt habe. Die kleinen Alltagsschwänke sind meist Geschichten mit Biss und Hintersinn, die gelegentlich auch nachdenklich erzählt werden.

Eine fünfköpfige Familie aus Israel besuchte Bedburg und suchten die Wurzeln ihrer Ahnen.

Römische Krüge aus dem 2. Jh und Rheinische Keramikkrüge aus dem 15. Jh. Diese Krüge stammen aus einem Fund der 1970er-Jahre von einer Abbruchkante am Kasterer See.

Im Volksmund wird sie „Erftdom“ genannt, gemeint ist die Kirche St. Lambertus in Bedburg. Eine Kirche mit wechselvoller Geschichte und unbekanntem Anfang.

Im Jahr 1520 unternahm er eine Reise in die Niederlande.

Besuchte er dabei Bedburg?

Bedburg kann 2023 auf eine 1130-jährige Geschichte zurückblicken. Aus diesem Anlass haben wir ein kleines Quiz zur Geschichte von Bedburg erstellt. Wir wünschen viel Spaß dabei.

Fibeln aus Gold sind im Römischen Reich extrem selten. Die nahezu vollständig erhaltene, goldene Fibel mit Rollenkappe aus Bedburg ist ein einzigartiger Fund im Rheinland.

Schnell-Info

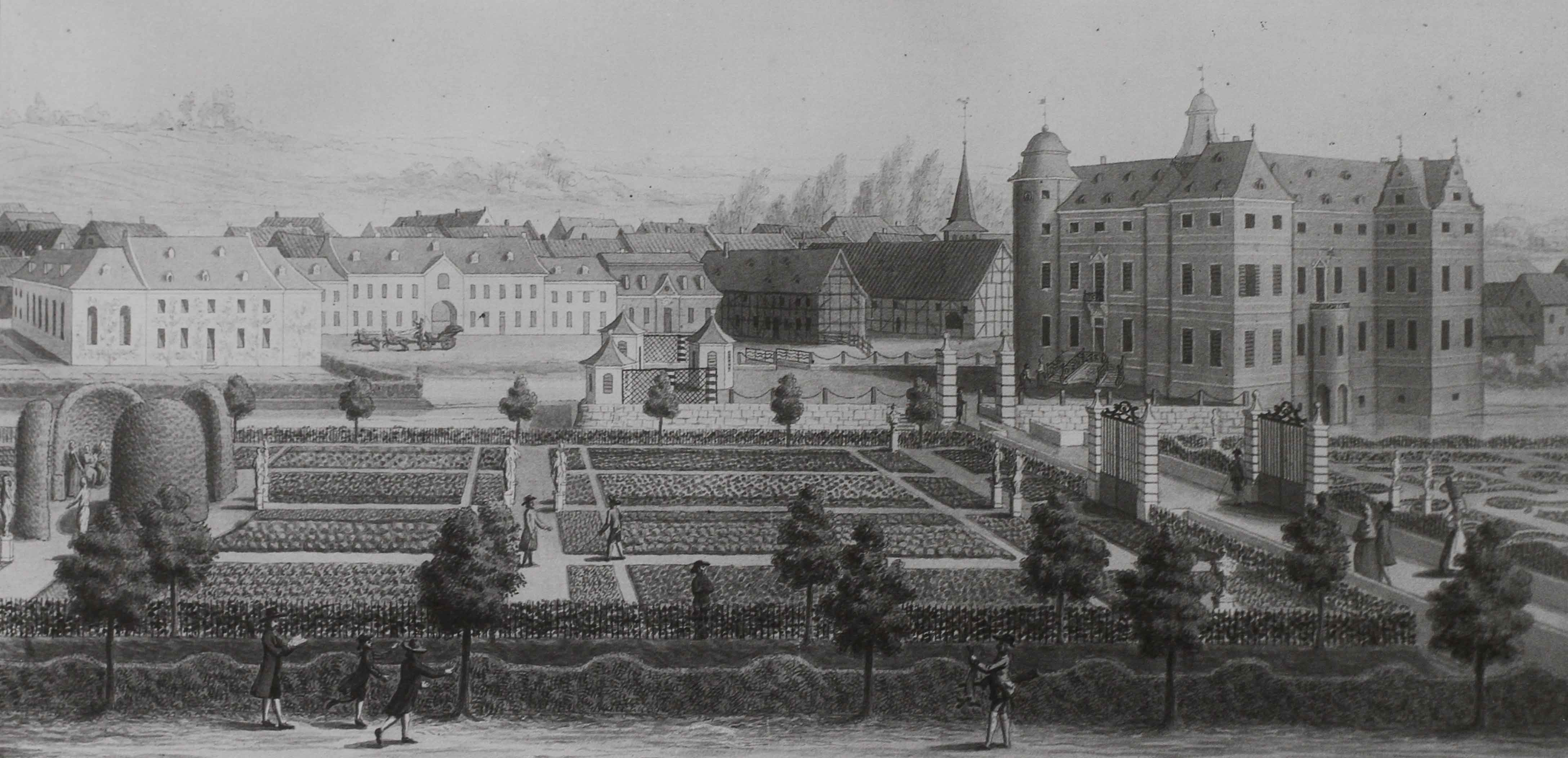

Schloss Bedburg

Rathaus am Marktplatz

Judenfriedhof

St. Lambertus Kirche

Schlossgarten

Hundsgasse

Körfgensturm

Sarkophage

Die erste schriftliche Erwähnung von Bedburg stammt aus dem Jahre 893, als nach dem Normanneneinfall im Rheinland im Jahr 881

die Abtei Prüm ein umfangreiches Güterverzeichnis (= Urbar) erstellte,

in dem die Abgaben und die Verpflichtungen der Bedburger Einwohner an das Kloster aufgelistet wurden.

In dieser Urbar, von der nur eine Abschrift des Abtes von Prüm, Cäsarius von Heisterbach aus der Familie der Edelherren von Myllendonk,

aus dem Jahr 1222 existiert, besteht Bedburg und das schon im 12. Jahrhundert untergegangene Safla (lag zwischen Kirchherten und Bedburg)

aus 12 sogenannten Hufen (= Höfen) und einem Herrenhof (= Fronhof) mit ebenfalls 12 Hufen.

Ein abzuliefernder Bestandteil dieser Liste liefert einen Hinweis darauf, dass hier schon eine Kirche gestanden haben muss:

Dachschindeln! Wohn- und Stallgebäude waren damals nur mit Stroh gedeckt, und nur Kirchen oder Burganlagen benutzten Schindeln.

Vermutlich handelte es sich um eine Eigenkirche des Klosters, die an derselben Stelle auf dem Friedhof an der Kölner Straße stand,

an der später die 1825 abgebrochene Pfarrkirche ihren Standort hatte.

Die Prümer Abtei gab Bedburg als Lehen an die Grafen von Saffenberg, die aber in der männlichen Linie 1175 ausstarben.

Durch die Nachkommen der weiblichen Linie kam es an die Grafen von Sayn. Deren männliche Nachkommen starben 1247 ebenfalls aus,

nur die Witwe Mechtild von Sayn behielt ihren Besitz. Als sie 1291 starb schenkte sie ihre Besitzungen,

unter denen sich auch Bedburg befand, dem Erzbischof zu Köln, Siegfried von Westerburg.

Dieser gab Bedburg erneut als Lehen an den Grafen Johann II von Reifferscheid, obwohl dieser in der Schlacht von Worringen (1288)

auf Seiten des Johann I.von Brabant gekämpft hatte (die Reifferscheider mit Stammsitz in der Eifel waren

über die weibliche Erbfolge schon 1225 nach Bedburg gekommen und von Mechtild später mit der Stadt belehnt worden).

1295 wurde Bedburg erstmalig Stadt genannt. Kurz darauf begann Johann mit dem Ausbau des Bedburger Schlosses (damals noch Burg),

das dadurch seine heute noch vorhandene Form erhielt, und als eine der ersten Backsteinburgen im Rheinland errichtet wurde.

1403 kam die Grafschaft durch Heirat an den Grafen Wilhelm I. von Limburg und in der Folge 1425 durch Verehelichung an Gumprecht Graf zu Neuenahr.

Unter Hermann von Neuenahr (1514 – 1578) wurde Bedburg zunächst evangelisch. Als er kinderlos starb, machten sich zwei Personen das Erbe streitig:

Adolf von Neuenahr und der katholische Werner von Salm-Reifferscheid.

1578 wurde im Rahmen dieser Reformationsstreitigkeiten Adolf von Neuenahr durch Werner von Salm-Reifferscheidt vertrieben,

konnte zwar im Jahr darauf Bedburg zurückerobern, musste sich aber schließlich dann den Truppen des Kurfürsten Ernst von Bayern

im sogenannten „Truchsessischen Krieg“ (1582 – 1589) geschlagen geben. Dabei wurde die Stadt zum wiederholtem Male stark zerstört.

1584 gab Ernst die „Herrschaft Bedburg“ erneut den Grafen von Salm-Reifferscheid als Lehen,

was 1606 den Anlass für den „Neuenahrer Erbstreit“ gab, in dem Magdalena, die Schwester des 1606 verstorbenen Grafen Adolf von Neuenahr,

vor dem Reichskammergericht zu Wetzlar Ansprüche auf Bedburg stellte. Der Prozess ging ergebnislos bis ins Jahr 1806 weiter,

ohne dass man zu einer endgültigen Lösung kam. Bedburg blieb somit bis 1792 im Besitz der Salm-Reifferscheider

unter der Oberhoheit von Kurköln. Gleichzeitig wurde Bedburg wieder katholisch.

Weitere Zerstörungen musste die Stadt dann im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) und später in den Kriegen

des französischen Königs Ludwig XIV. (1668 – 1715) hinnehmen. Der große Brand von 1753 tat ein Übriges und vernichtete einen großen Teil der damaligen Gebäude.

1794 marschierten die französischen Revolutionstruppen in das Erftland ein. Der letzte Salm-Reifferscheider,

Altgraf Sigismund, der zunächst geflohen war, kehrte kurz darauf ins Schloss Bedburg zurück, wo er kurz darauf (1798) starb.

Mit ihm starb der letzte Graf der Herrschaft Bedburg, die nun als französisches Nationalgut vereinnahmt wurde.

Es wurde nun die „Mairie Bedburg“ mit ihrem ersten „Maire“ (Bürgermeister) Reiner Oeppen gebildet.

Nach dem Sieg über Napoleon und dem Wiener Kongreß (1815) wurde aus der „Mairie“ die Bürgermeisterschaft Bedburg mit ihrem Bürgermeister Johann Wilhelm Huttanus.

Als langjähriger Bürgermeister, der die Geschichte Bedburg entscheidend mit prägte, übernahm 1871 Arnold Kaumanns das Amt, das er 40 Jahre lang ausübte.

In seiner Ära wurden unter anderem die Feuerwehr gebildet (1902), das Elektrizitätswerk gegründet und die elektrische Beleuchtung eingeführt (1901)

und die großen Industrieunternehmen Bedburgs errichtet (1873 – 1894 die Wollfabrik aus mehreren Einzelunternehmen,

1897 die Rheinischen Linoleumwerke, 1883 die Zuckerfabrik). Prägend dafür war insbesondere die Familie Silverberg,

deren Name eng mit der Industriegeschichte Bedburgs verbunden ist.

Der Erste Weltkrieg und die darauffolgende Weimarer Republik stoppten den Aufschwung Bedburgs.

Erwähnenswert ist die Übernahme der ehemaligen Ritterakademie durch die Stadt,

die seit 1848 in einem Anbau des Schlosses untergebracht und zunächst als reine Adels-Ausbildungsstätte gedacht war.

Laut einer vorhandenen Schülerliste ließen einige der hochrangigsten Adelsfamilien ihre Sprösslinge hier ihr Abitur machen.

Aber schon einige Jahre später öffnete sie ihre Tore auch für bürgerliche Schüler.

Mit der Weimarer Verfassung von 1919 verlor der Adel alle Standesvorrechte, so dass die Schule vor dem Aus stand.

Durch den Kauf machte die Stadt daraus ein Realgymnasium, das 1939 schließlich zu einer fünfklassigen Zubringerschule degradiert wurde.

Nach der Machtübernahme durch die NSDAP (erhielt in Bedburg bei der letzten Kreiswahl im März 1933 nur 26% der Stimmen)

wurde Bürgermeister Franz Voss durch Arnold Freund ersetzt. Dieser, ein gemäßigter ehemaliger Zentrumsvertreter,

ließ sich aus Schwierigkeiten mit der Kreisleitung 1938 in den Ruhestand versetzten und wurde durch Dr. Peter Rinkens ersetzt.

Ab 1933 erfolgte im Stadtgebiet die Entrechtung und schließlich die Deportation der ansässigen Juden.

Die letzten 12 von ihnen wurden schließlich 1942 in die Vernichtungslager im Osten abtransportiert.

1936 bei der entgegen des Versailler Vertrags inszenierten Besetzung des entmilitarisierten Rheinlands marschierten auch Wehrmachtstruppen ins Schloss ein.

Der bald darauf folgende Zweite Weltkrieg brachte wieder Zerstörung nach Bedburg: ab 1940 lag Bedburg im Bereich

der alliierten Luftwaffe und wurde mehrmals mit größeren Schäden bombardiert. Am 1. März endete für Bedburg mit dem Einmarsch der 1. US-Armee der Krieg.

1974 – 1975 fand der letzte große Einschnitt in die Stadtgeschichte bis heute statt: durch das sogenannte Köln-Gesetz von 1974

wurden die Gemeinden Pütz, Königshoven und Kaster mit Lipp und der Gemeinde Bedburg zur neuen Stadt Bedburg, wie sie heute existiert, zusammengeschlossen.

Quelle: Stadt Bedburg